7月2日,国家疾病预防控制局和中国气象局联合发布首个国家级高温健康风险预警,将气象预警与公共卫生干预有效结合,筑起全民健康防线。

根据中国气象学标准,把日最高气温达到或者超过35℃的天气称为“高温天气”,如果连续3天及以上出现最高气温达到或超过35℃,称为“持续高温”,也称为“高温热浪”或“高温醋暑”。高温天气易引发中暑,严重时可危及生命,掌握科学的防暑措施以及急救措施,对保护自身以及他人的健康至关重要。

一、中暑的预警信号,早识别能救命

中暑是渐进的过程,分阶段识别可及时干预。

1、先兆中暑:口渴、头晕、多汗、四肢无力,体温正常或略升高。

2、轻症中暑:恶心呕吐、心跳加速、面色潮红或苍白,体温升至38℃以上。

3、重症中暑(热射病):高热(超过40℃):无汗、意识模糊甚至昏迷,需立即送医。老年人、儿童、孕妇、慢性病患者(如高血压、心脏病)及户外工作者更易中暑,需加倍警惕。

二、科学预防,筑牢防暑屏障

1、减少高温环境暴露上午十点至下午4点是此外线和气温最高时段,尽量减少外出。室内也要防暑,通风差、闷热的房间(如未开空调的居室、车内)同样危险,切勿将儿童或宠物单独留在车内。

2、科学补充水分、电解质饮水时不要等口渴时再虽喝水,建议每小时饮水150至200毫升,全天饮水2000至3000毫升,可备含电解质的饮品,如淡盐水、运动饮料,弥补出汗流失的钠、钾等矿物质,含糖饮料(可乐)会减缓水分吸收,酒精会加速胶水,均不适应高温天气大量引用。

食疗辅助:多吃西瓜、黄瓜、苦瓜等高水分蔬果,喝绿豆汤、酸梅汤等防暑饮品。

3、穿着与防晒:物理隔离高温穿浅色、棉麻质地的宽松衣物,利于散热。

外出必做:遮阳帽+墨镜+防晒霜,减少皮肤直接曝晒。

4、特殊人群强化防护 老年人应避免“省电不开空调”,室温>32℃时建议空调降温至26至28℃。

户外工作者:用人单位应提供防暑药品(如人丹、十滴水),调整工时避开高温段,实行轮换休息。

5、随身携带“防暑四件套”藿香正气水、风油精、清凉油、便携电解质粉,突发不适时快速缓解。

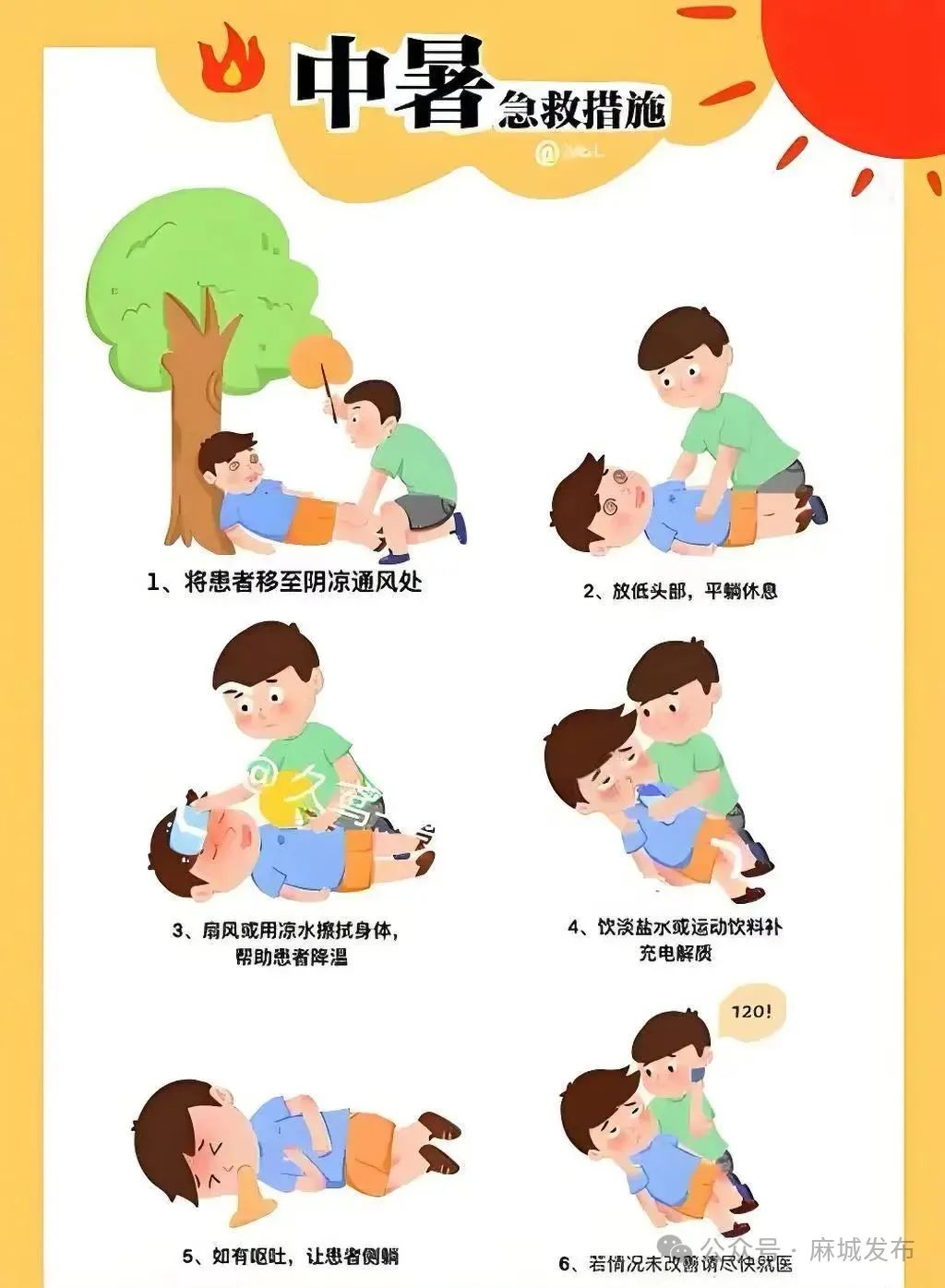

三、中暑急救,牢记“黄金半小时”

原则根据中暑严重程度分级处理,核心是“快速降温、补充水分、及时送医”。

1、移:迅速转移至阴凉通风处,如树荫下、室内空调房,解开衣领腰带, 平卧休息。

2、降:用冷水擦拭颈、腋窝、腹股沟等大动脉处,或用毛巾包裏冰袋放置这些位置。忌骤入低温空调房,易致血管收缩,适宜温度22-25℃。

3、补:清醒者口服淡盐水或运动饮料,少量多次饮用,避免一次性大量饮水导致胃部不适,意识不清则禁止喂水。

4、医:若30分钟内症状缓解,可继续休息,若未缓解或重症者(高热、昏迷)先降温再转运,同时拨打120。

重症中暑需要紧急送医。

热痉挛:剧烈运动后出现肌肉痉挛(常见于小腿、手臂),体温正常或略高,神志清醒。应停止活动,转移到阴凉处,缓慢饮用含电解质的饮品(如运动饮料);轻柔拉伸痉挛肌肉(如小腿痉挛可伸直膝关节并勾脚尖),持续冷敷痉挛部位;若痉挛持续>15分钟或反复发作,应立即送医。

热衰竭:大量出汗后出现头晕、恶心、呕吐、皮肤湿冷苍白、脉搏细速、血压下降(可能休克),体温轻度升高(38-40℃)。应立即平卧,抬高下肢(促进血液回流);用湿毛巾冷敷+风扇吹风快速降温;少量多次饮用淡盐水(若呕吐则暂停饮水);若症状未缓解或出现意识模糊,立即拨打120,等待时持续监测呼吸和脉搏。

热射病:高热(体温>40℃),无汗、意识障碍(谵妄、昏迷)、抽搐,可能伴有多器官功能衰竭。应立即降温,这是急救的关键,迅速将患者浸入冷水(15-20℃)中(可用大量的冷水喷洒全身+风扇),持续监测体温,目标是在30分钟内将体温降至38.5℃以下;禁止喂水,患者常伴有意识障碍,喂水可能导致误吸窒息,需要等恢复意识后再补充水分;即使体温暂时下降,仍需要立即送医,可能伴有脑水肿、肝肾功能衰竭等问题需要专业治疗。

暑热无情,预防先行,让健康成为今夏最清凉的风。

采写:通讯员 梅济芬